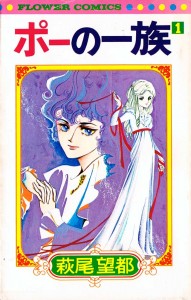

- Título: ポーの一族 –Poe no ichizoku– (El clan Poe)

- Autor: Moto Hagio

- Editorial: Shōgakukan

- Revista: Bessatsu Shōjo Comic (Betsucomi)

- Años publicación: 1972-76

- Clasificación: shōjo, histórico, vampiros

- Tomos: 5

El llamado “Grupo del 24” que revolucionó el mundo del manga en general en los años 70 y consiguió hacer que el shōjo manga pasara de ser considerado un género “menor” a gozar del estatus de género respetado, con todos los honores, dentro del amplio mundo del manga. Las integrantes del “Grupo del 24” consiguieron reventar las barreras que el shōjo se había autoimpuesto según las que las historias creadas para el público femenino debían ser básicamente ñoñas y romanticonas, con princesitas o bailarinas inocentes que se enamoran de apuestos galanes. Hagio, Ikeda, Takemiya, Yamagishi y las otras autoras de esta generación empezaron a crear historias de lo más elaboradas, rocambolescas incluso, dramas, comedias y thrillers, historias de terror o ciencia-ficción incluso, ambientadas en todo tipo de escenarios: tanto vale la Inglaterra del siglo XVIII como en el Japón moderno o el espacio exterior. Y sus esfuerzos fueron recompensados con el favor del público, la “salida del armario” del shōjo, el inicio de un gran tsunami que haría del shōjo la gran fábrica de historias apasionantes que conocemos ahora, y el surgimiento de las raíces de varios subgéneros, entre los que destaca el yaoi.

Tengo que reconocer que, aunque en mi biblioteca tengo –como buen estudioso del manga que intento ser– varias obras de Moto Hagio (aparte de Poe no ichizoku, también tengo 11nin iru! y Thomas no shinzō), como el shōjo no es un género que me atraiga mucho siempre las había ido dejando “para otro día”. Tengo que agradecer a Pro Shoujo Spain que sirviera de espuela y me instara a leer Poe no ichizoku para hacer esta reseña, ¡porque me ha permitido descubrir un manga de lo más apasionante que imperdonablemente me estaba perdiendo y que estaba siempre relegando para otro día! ¿Cómo no había descubierto a una autoraza como Hagio hasta ahora?

Para mí, hay dos sorpresas principales con este manga. La primera es que es una historia romántica de vampiros que, para más inri, desestima directamente algunos tópicos vampíricos (aversión a la luz del sol, a las cruces, conversión en murciélagos, etcétera). Es sorprendente porque esta tendencia a desmontar los mitos vampíricos está actualmente más en boga que nunca con productos como Crepúsculo o True Blood, ¡y Poe no ichizoku se adelanta a ellas más de 35 años! La segunda es que, muchos años antes de que películas como Reservoir Dogs o Pulp Fiction pusieran de moda los argumentos no lineales y los saltos en el tiempo de la acción del futuro al pasado y luego al presente, otra vez al futuro y así, Moto Hagio ya lo hizo con este manga. O sea, que al menos en estos dos aspectos estamos ante una obra muy, pero que muy, avanzada a su tiempo. En absoluto me esperaba algo así, por lo que al finalizar el primer capítulo y acometer al segundo tardé varias páginas en comprender lo que estaba pasando, porque volvía a salir como si nada un personaje que en el primer capítulo había muerto… Al principio pensé que tal vez la serie era una recopilación de historias cortas independientes en las que se usaban siempre los personajes en distintas épocas, ambientes y papeles (como si fueran actores), pero no. Simplemente la historia está organizada de forma no lineal, algo revolucionario (para la época) e inesperado.

Poe no ichizoku nos cuenta las andanzas de Edgar, un chico que fue abandonado en un bosque junto a su hermana Marybell por ser hijo ilegítimo de un noble. En principio deberían haber muerto allí, pero Hannah Poe les encuentra y decide adoptarlos. El clan Poe resulta ser una familia de vampanellas (en la historia no se usa la palabra “vampiro”, sino “vampanella”, en un intento de Hagio de desmarcarse del concepto clásico del vampiro) y acoge a los dos jóvenes en su seno. Al cabo de unos años, cuando Edgar tiene 14, ocurre un incidente que pone en peligro la continuidad del clan; así, el gran capitoste, el poderoso King Poe, decide convertir a Edgar en uno de ellos a pesar de su temprana edad –en principio se evita no convertir en vampanella a personas no adultas, ya que una vez han sufrido la metamorfosis no envejecen jamás, por lo que en el caso de Edgar la conversión implica ser un chaval de 14 años para siempre. En cuanto a Marybell, se la deja tal cual y los caminos de ambos hermanos se separan.

Flores, floreeees... (Y vampiros)

Al cabo de unos años, y tras varios sucesos, los hermanos se reúnen de nuevo y Edgar “da la bienvenida al clan” (o sea, convierte en vampanella) a su hermana cuando esta tiene 13 años. Luego, ambos son adoptados por el matrimonio vampanella Portsnell para guardar las apariencias y cada unos cuantos años van cambiando de residencia, ya que resulta sospechoso que los hermanos no crezcan en absoluto a pesar del paso de los años. Tras más sucesos en el argumento de la historia, Edgar se encapricha de Allan Twilight, un joven de su edad de aspecto andrógino, y decide darle también la “bienvenida” al clan Poe. Así, muchos de los sucesos narrados en la historia están protagonizados por Edgar y Allan, del clan Poe. ¿Os suena de algo esta combinación de nombres? XD

Poe no ichizoku se desarrolla entre los años 1744 (cuando Edgar y Marybell son abandonados en el bosque a los 4 y 0 años respectivamente) y 1976, es decir, en la época contemporánea de cuando se dibujó el último capítulo de este manga. En los diversos capítulos se narran algunos episodios de las vidas de Edgar, Allan y/o Marybell en un complejo entramado de argumentos que contribuye a hilvanar y construir una historia sobresaliente.

Esta gran historia, sin embargo, requiere de un esfuerzo considerable por parte del lector, ya que Hagio no lo pone fácil y no explica más de lo estrictamente necesario, por lo que si en un momento dado te despistas es muy fácil que pierdas el hilo del argumento. En ocasiones, asimismo, el lenguaje lleno de florituras y poesía hace complicado seguir la historia, aunque cuando uno se engancha y se sume en ella, lo hace a una profundidad a la que pocos autores de manga son capaces de sumergir a sus lectores.

El dibujo es muy del estilo clásico del “Grupo del 24”, cercano, para dar un referente conocido, al de las historias de Riyoko Ikeda (La rosa de Versalles, La ventana de Orfeo): muy cargado, con mucho detalle, y muuuuchas flores por todas partes –los “vampiros” de Hagio tienen una relación muy estrecha con las rosas, lo cual sirve de excusa para llenar las páginas de flores por doquier. Los personajes también son muy rococó: chicos occidentales de aspecto andrógino, rubios y, en el caso de Edgar, de ojos azules y pelo rizado. Marybell, con su aspecto virginal, largo pelo rubio rizado y grandes ojos, también representa un cliché bastante claro que revela los gustos de las lectoras de shōjo de los años 70.

Por cierto, se suele decir que Kaze no ki to uta (1976-82) de Keiko Takemiya sentó las bases de lo que actualmente conocemos como boy’s love (BL)/yaoi, es decir, historias de amor (BL) y sexo (yaoi) homosexual entre chicos (generalmente de aspecto afeminado). Tal vez sea así de forma más directa, ya que sin ir más lejos el manga de Takemiya empieza con dos chicos desnudos metidos en la cama haciendo de las suyas, pero después de leer Poe no ichizoku (1972-76) ya no tengo claro dónde están esas raíces del BL/yaoi. Porque la relación de Edgar y Allan tiene muchísima tensión BL, especialmente en un pasaje en el que se deja bastante claro que lo suyo va más allá de la pura amistad… En cualquier caso, sin entrar en discusiones sobre “quién fue la primera”, lo cierto e indiscutible es que tanto Hagio como Takemiya son las verdaderas madres de este subgénero.

Poe no ichizoku consiguió, junto a 11nin iru! (de la misma autora), el honor de conseguir el premio de manga Shōgakukan de 1975, en la categoría de “mejor manga shōnen/shōjo” en el primer año en el que se instauraba esta categoría. Anteriormente, solo un shōjo había conseguido el premio de manga Shōgakukan: Fire! de Hideko Mizuno en 1969, una obra que reseñaré también un día de estos. Y en 1979, Keiko Takemiya, compañera de fatigas y amiga íntima de Moto Hagio, conseguiría el preciado galardón también con Tera e… y Kaze to ki no uta, lo que demostraba que, con el “Grupo del 24”, el shōjo había conseguido por fin la mayoría de edad y el reconocimiento social.

Por cierto, comentar también que, en su edición original, Poe no ichizoku cuenta con un total de 5 tomos, que se convierten en 3 o 2 según las ediciones posteriores que han ido saliendo en formatos de bolsillo o recopilatorio. En la Wikipedia inglesa se dice que son 9 tomos, pero se trata de un error.

Lo mejor

- Un argumento muy bien hilvanado

- Técnicas narrativas muy avanzadas a su época

- La deconstrucción del mito vampírico realizado por Hagio muchos años antes de que el concepto se pusiera en boga

Lo peor

- Muchas, demasiadas, flores por todas partes

- El estilo dibujo a veces acaba siendo demasiado rococó, así como los diseños de personajes

- La narración es bastante densa y requiere que el lector realice un esfuerzo considerable para seguir su hilo

Comentarios recientes